cerner les contours

les cadres de l’interprétation de l’œuvre, l’influence de l’expérience, l’importance de la notion de sensible, l’ouverture constante qu’apporte l’œuvre d’art et son autonomie bousculée ces dernières décennies, nous amènent peu à peu à sa périphérie, à ses limites qui se redéfinissent régulièrement. le propre de l’art, son identité, est sans doute constitué de cette reformulation permanente. cependant le chemin vers lequel tendent les pratiques artistiques liées à l’art, par lequel l’autre est amené à participer à l’œuvre, me semble s’affirmer. l’individualité de ces pratiques et leurs nombreuses singularités se développent. ce chemin s’est peut-être dessiné tout à la fois par de nouvelles attitudes des artistes par rapport aux contours de l’œuvre et par une requalification de l’espace.

pour commencer, afin de mieux comprendre la périphérie de l’Art, lié à ses frontières sans cesse repoussées, je vais définir les contours de l’œuvre. ce qui constitue les contours n’est pas nécessairement ce qui prépare à l’œuvre, ce qui en découle ou ce qui se trouve autour de celle-ci. les contours sont pour moi tout à la fois, des formes ou des attitudes que nous inventons chacun dans le périmètre de nos réalisations, et les limites physiques des pièces (ses bords, ses lignes…). ils ne sont pas l’œuvre elle-même et n’apparaissent parfois pas visuellement. ce ne sont pas non plus les lignes dessinées ou tracées sur les surfaces. ces formes ou attitudes sont parfois exposées avec les pièces, non pas des attitudes comme, mais avec les formes, ainsi que dans ma démarche pour l’exposition de villeurbanne en 2004, ou du chambon-sur-lignon en 2007. ces éléments de contours ne sont pas des œuvres. ils font rarement partie de l’objet final et sont parfois détruits après l’exposition ou redeviennent des matériaux à recycler. ils sont, pour ce qui concerne mes pièces, intrinsèques à la création et existent au premier accrochage, mettent l’accent sur le contexte, le révélant bien souvent.

par exemple, lors de l’exposition des premières sculptures sièges en 1994 à la galerie Claire burrus, un parterre de confettis verts qui couvrait le sol amenait le spectateur à déranger l’espace en foulant ce sol pour s’installer sur les sculptures. lors de la scénographie de l’etnograffe, les pièces réalisées et présentées sur scène sont également posées sur un tapis de confettis, qui délimite l’espace des acteurs sur le plateau. l’ensemble constitue l’œuvre, mais chaque sculpture existe de façon autonome. chacune peut être réinstallée et vendue individuellement.

il y a malgré tout une différence entre ces deux représentations : à la galerie, les œuvres sont installées sur un parterre de confettis et celui-ci apparaît finalement comme un décor, un plus, parce que le public doit le fouler pour accéder aux sculptures. ce tapis vert est donc considéré comme un support, un contour. sur scène, l’ensemble, pièces et sol, vu frontalement et panoramiquement, est perçu comme une œuvre parce qu’il est à distance. dans la galerie comme à la scène, l’intention artistique concerne la totalité de l’installation et chaque sculpture-siège garde une autonomie. pourtant le spectateur n’utilisant pas les pièces qui sont sur la scène contrairement à la galerie où il est invité à s’asseoir, il perçoit ce qu’il y a sur scène comme une image. pourtant, dans les deux cas, les confettis sont déplacés par le mouvement de la marche, soit du public, soit des acteurs. ces morceaux de papier, petits et ronds en général, sont des projectiles, la plupart du temps utilisés dans un contexte festif. les utiliser volontairement au sol, en réalisant un tapis ou des bandes colorées, juxtaposées – le sol étant vu comme une surface colorée uniformément pour être ensuite désorganisée par les pas – est une intention d’établir une ambiance particulière. les confettis permettent, à la fois un apport de couleur qui ne crée pas une surface fixe, et l’idée de milliers de particules en mouvement, symbolique d’une multiplicité et d’une légèreté. les confettis nous rappellent la fête, des moments d’insouciance et sont ainsi liés à la décoration, à la futilité et au superflu, le petit plus qui fait le lien et qui aide à oublier l’être. à villeurbanne, lorsque je distribue de gros confettis rouges aux personnes travaillant dans l’immeuble où se situe la galerie, il s’agit de les utiliser comme pense-bête, petits papiers pour communiquer ou échanger des informations ou des idées, au même titre que le tableau noir employé très couramment dans mes installations. il n’est pas non plus une pièce, seulement un contour qui permet de donner un contexte aux installations.

ce qui entoure l’œuvre, qui la prépare, lui donne un contexte et le confirme est une sorte d’écrin des conditions réunies pour le rendre lisible. il faudrait de toute façon parler de pièce plutôt que d’œuvre, celle-ci au singulier signifiant davantage l’ensemble d’une démarche artistique et des pièces qui la constituent.

l’œuvre garde une autonomie au sens où l’artiste abandonne ce qu’elle livre ou ce que le spectateur interprétera. le développement de cette affirmation fut en partie l’objet d’un article précédent concernant le contrôle que l’artiste peut ou veut avoir sur son travail. J’y reviens un moment parce que les contours lorsqu’ils sont sensibles – apparaissant sensiblement – deviennent des protections contre la volonté de contrôle. ils sont improbables, inutiles visiblement, et par leur vanité deviennent une force. et il ne s’agit pas de ce qui prépare ou ce qui aide à construire la pièce réalisée, ni des idées qui bien souvent enclenchent le processus de création, mais concrètement de ce qui, dans certaines pratiques, est à part entière intrinsèque à l’œuvre sans être nécessairement visible.

Par exemple pour la pièce que j’ai créée à bordeaux en 1996 à la galerie fkpe, les cubes posés au sol, formes concrètes apparentées à des sièges, faisaient partie de l’installation sans être des œuvres, à la différence de l’ordinateur qui faisait, lui, totalement partie de la pièce. l’œuvre était avant tout ici la parole donnée par les visiteurs, captée par l’enregistrement dans la sculpture haut-parleur. ces paroles étaient diffusées dans la rue sans aucune modification, instantanément. les volumes-sièges étaient des formes simples, proches du cube sur lesquelles les visiteurs pouvaient s’asseoir. le trapèze au sol, formé de gros confettis de couleur rouge, marqués de mots écrits par les employés, installé dans la galerie verney carron à villeurbanne, de la même façon que mes autres pièces n’était pourtant pas une réalisation artistique à part entière. les confettis ont été distribués et jetés à la fin de l’exposition, comme s’il s’agissait d’inscrire l’œuvre auprès de ceux qui seront amenés à la côtoyer, comme si elle ne pouvait pas être imposée ou s’imposer d’elle-même. cette dernière évaluation renvoie à l’invitation qui est faite au spectateur par certaines pièces. le visiteur est souvent invité à observer, à réfléchir, à retrouver, mais aussi convié à voir ou avoir un décalage ou une autre interprétation d’un phénomène, d’une action ou d’un fait. Les spectateurs sont sans doute plus à même d’éprouver ce déplacement – et c’est bien là le sujet de mes écrits -, lorsqu’ils sont intrinsèques à l’œuvre et plus particulièrement lorsqu’ils font corps avec l’espace de celle-ci. les contours peuvent largement contribuer à cette expérience. faire des spectateurs des auxiliaires essentiels de l’œuvre développe leur regard et leur réception, sans aborder le fait qu’elle s’adresse ainsi à eux individuellement, une idée de pluralité.

j’aime évoquer l’œuvre de marc camille chaimowicz, celebration ? real life présentée à la gallery house de londres en 1972, que je n’ai pas vue, quel dommage. elle crée un environnement, qu’il offre au spectateur, qui devient le visiteur auquel on offre un thé ou un moment de conversation. il s’agissait donc, à partir de cette performance plus ou moins manifeste dans l’œuvre de l’artiste – il l’a revisitée depuis la création -, de célébrer la vie. la réalité était au cœur de l’action, sans être représentée, mais mise en situation pour un temps donné. attacher une importance à ce moment de vie et en faire œuvre plutôt que de représenter, était en 1972 significatif d’un refus du dogmatisme ambiant et en même temps d’une distance avec les nombreuses œuvres d’art corporel en vigueur à cette période. mais ce fut aussi il semblerait, « un décor planté pour toute une œuvre », ce que nous pourrions nommer ici les contours de l’œuvre de marc camille chaimowicz et le fait qu’il ait eu besoin de revisiter cette pièce me conforte dans cette hypothèse. comme si cette œuvre l’accompagnait tout au long de son travail, qui est constitué depuis ce point de départ de pièces malgré tout autonomes et dont les contours sont définis bien que complexes. il y a eu d’autres attitudes ou actions, s’adressant aux passants, comme des chaussures usagées et argentées, dispersées sur la chaussée d’un pont londonien, pièce intitulée shoes waste ?. celebration ? real life comporte aussi des éléments dispersés au sol, des fleurs fanées, des miroirs, des boules à facettes, des cotillons, des choses disparates de styles différents. Ces objets provenaient du monde manufacturé de la consommation, contrairement à la plupart de ses pièces qui sont souvent uniques ou qui interrogent l’unicité ou la question du tableau et plus généralement celle de la peinture comme les papiers peints. une observation supplémentaire qui va dans le sens de ma remarque que celebration ? real life est davantage à recevoir une pièce qui marque les limites d’un champ à explorer en étant toutefois une œuvre à part entière, ce qui la rend encore plus intéressante et plus indicible.

real life fait partie des œuvres, comme d’une autre façon les blp de richard artschwager, qui ont ouvert les portes du possible d’une œuvre qui ne peut avoir la définition habituelle, ni se catégoriser parmi les performances ou les œuvres réellement autonomes.

les éventuels contours de la dream house, à new york, où elle a été créée, dont les premières versions ont été créées en 1969 sont intéressants à évoquer. cette œuvre du compositeur la monte young et de l’artiste marian zazeela, je le rappelle, est une installation sonore et visuelle dans laquelle il exploitera les fréquences du son fondées sur les nombres premiers et où elle travaillera la lumière à partir des couleurs primaires. le dispositif est installé de façon quasi permanente à new york dans une salle où les composantes artistiques sont diffusées par les projecteurs et les quatre haut-parleurs et où le visiteur se déchausse avant d’entrer et peut s’installer à sa guise sur le sol où des coussins sont mis à disposition. une odeur d’encens provient d’un d’autel discret installé dans une partie de la salle. deux photographies sur papier revue du visage de la monte young et de pandit prân nath sont accrochées au-dessus de la table. la musique jouée en continu et l’ensemble de l’ambiance colorée convient à une expérience dans la durée, à découvrir une perception méconnue du son. la monte young voulait qu’elle soit « un véritable organisme vivant pourvu d’une vie et d’une tradition qui lui soient propres ». elle fut et reste encore également « un véritable laboratoire d’exploration psychoacoustique, pensé de façon scientifique, avec précision et études des résultats » puisque les deux artistes l’ont beaucoup expérimenté eux-mêmes dans ce sens. selon l’emplacement et le déplacement du visiteur, qui contribue aux multiples de l’œuvre, sa perception du son, stable et minutieusement conçu, évolue. la pièce est régulièrement revisitée par ses auteurs. elle est un exemple singulier d’œuvre qui développe une conception unitaire du monde, inimaginable à l’époque de sa création. il s’agit avant tout d’une expérience individuelle dans laquelle la durée de réception des sons peut amener l’individu à être face à lui-même.

les contours de cette pièce sonore et visuelle sont, du point de vue minimaliste, clairement définis par l’espace spatio-temporel du visiteur. le contrôle des composantes artistiques est poussé relativement loin contrairement aux apparences, lorsque l’on voit et l’on entend le résultat. la dream house diffuse soit des drones, soit des intervalles accordés avec précision, l’ensemble basé sur un principe de réduction mathématique. l’évasion ou l’imaginaire suscité par le principe de la pièce, et bien sûr par son titre, ne sont pas si libres et ouverts qu’ils paraissent. le fait de proposer une expérience sensorielle est le sentiment d’ouverture le plus concret à relever. malgré tout je ne cite pas cette pièce ici uniquement comme contre-exemple d’œuvres aux multiples contours. je l’envisage comme une entité qui serait un contour, comme un plus ou une matière en tant qu’expérience, dans l’œuvre des artistes auteurs. c’est-à-dire que cette pièce installée en permanence est, à la fois une salle d’un appartement au troisième étage avec une vue colorée sur la ville et son trafic routier, une attitude offerte au visiteur, un espace-temps et un laboratoire-atelier pour les artistes. il s’agit ici de la considérer dans sa forme primitive, celle de new york. lorsque la pièce est installée pour une exposition, par exemple à la biennale de lyon il y a quelques années, elle devient une interprétation ou une autre version, une reproduction dans tout ce qu’elles peuvent comporter comme défauts et elle n’a rien à voir avec l’original. à la fondation mela à new york, les vitres sont recouvertes de plastiques colorés qui forment un filtre et une séparation et changent ainsi notre perception visuel et sonore de la rue, nous sommes dans un appartement. la notion du white cube n’est pas présente à la fondation comme dans les autres présentations. les gélatines sur les projecteurs sont installées sommairement, mal découpées, les haut-parleurs sont posés sur des socles récupérés. la ville, le bruit des voitures que l’on ne perçoit pas, sans savoir si c’est à cause du son dans la salle, des filtres colorés sur les vitres ou d’un éventuel double vitrage sont autant d’éléments qui deviennent des contours lorsqu’ils ne sont pas transposés dans un autre lieu où la même pièce est reconstruite.

d’autres aspects peuvent appartenir à cette notion de contours au sens où ils modifient le résultat plastique sans que l’artiste ne les contrôle tout en ayant malgré tout conscience de leurs impacts. le revêtement de la chaussée avec ses creux et ses bosses dans la pièce intitulée guitar drag de christian marclay, les restes collés sur les tables renversées ou enfouis dans la terre de daniel spoerri, les objets récupérés de tony cragg ou bien encore les différentes expériences de miroirs placés dans la nature de robert smithson. c’est avant tout l’intention ou l’idée qui prédominent dans ces exemples d’œuvres. cependant, les détails qui peuvent être assimilé à des contours sont concrets et intéressent les artistes évoqués parce qu’ils changent le résultat plastique. bien qu’il ne décide pas toujours des repas dans son calendrier, ou le menu, et qu’il ne s’autorise pas la création, daniel spoerri se trouve face à des éléments qui constituent une esthétique, il ne veut pas en être responsable, mais ses choix les conditionnent malgré tout : « je ne mets, dit-il, qu’un peu de colle sous les objets, je ne me permets aucune créativité ». il a agencé à un moment de son œuvre les éléments récupérés et en a écarté certains. christian marclay choisit de faire passer le gros pick-up dans de l’herbe, puis sur des cailloux et sur du macadam. le résultat plastique serait tout à fait différent si ces choix étaient laissés au hasard. et il ne s’agit pas d’évoquer la raison de ces options, mais le fait que ces artistes délimitent leurs œuvres par ces choix et les conditionnent plastiquement. je les qualifie de contours, au sens où ils sont nécessaires, anticipés, mais restent flous et pas totalement dépendants des artistes, bien que mis en place par eux. robert smithson multiplie les essais de positionnements de miroirs dans la nature en 1969. bien que les possibilités soient infinies, comme l’espace qui nous entoure, chaque positionnement est un choix au sens où le résultat serait différent si le miroir était placé un centimètre plus loin. ce n’est pas fondamental, mais lorsque l’emplacement est choisi parmi des milliers d’autres, je m’interroge sur les contours de l’œuvre et l’œuvre elle-même qui serait différente esthétiquement avec d’autres choix.

les pièces de daniel buren, par exemple, sont dépourvues de contours. elles font partie des œuvres pour lesquelles l’intention domine, en devenant signature, et sont très éloignées de celles que je viens d’évoquer. la régularité des bandes, leur emplacement, leur écartement, et même la constante dans le registre coloré éloignent l’arbitraire, ou les notions de coïncidence. l’architecture, ou le lieu, sont les contenus premiers de l’œuvre, souvent in situ et, de ce fait échappe à l’arbitraire. je pourrais évoquer de la même façon les pièces picturales de felice varini qui épousent l’architecture par leur planéité. ses œuvres ont des qualités picturales et un rapport concret à la matière bien qu’une intention soit mise en avant. il ne s’agit pas d’œuvres purement conceptuelles, mais elles sont dans un registre qui nie les contours dont je parle ou les absorbe ? lorsque daniel buren informe son public ou ses acheteurs du fait que ses pièces doivent être accrochées conformément à son intention, il écarte d’emblée ce que je nomme ici les contours. et quant à donald judd le contrôle absolu sur l’ensemble du résultat d’une de ses œuvres en écarte d’emblée les contours. sans doute l’une des raisons pour lesquelles ces contours me sont si chers.

l’arbitraire, intitulé les limites de l’ouverture dans un autre article que j’ai écrit sur le sujet, est devenu une attitude courante parce qu’il est en quelque sorte assimilé au réel, au naturel que les artistes ont revendiqué dès le début du vingtième siècle. les contours sont donc aussi en partie ce qui peut être arbitraire dans le choix des artistes lors de la création d’une pièce, mais plus précisément ce qu’ils décident d’utiliser ou d’inventer sans vouloir maîtriser les conséquences esthétiques. ce sont des éléments mis en place par les artistes qu’ils laissent libres d’agir sur notre perception de spectateur. ces éléments donnent, soit une information sur l’œuvre, soit une dimension exploratoire du fait qu’ils ne sont pas l’œuvre mais l’accompagnent. elle est ainsi en quelque sorte nourrie de l’intérieur par ses/ces contours.

les contours, dans la définition classique du mot, sont les limites physiques, extérieures et visibles, d’un corps par exemple. il s’agit ici des limites d’une surface et je tourne à nouveau autour des questions d’espace. ces contours concerneront alors les pièces autonomes classiques. mais des installations sont également concernées, réalisées dans des lieux précis au moment d’une commande ou d’une exposition, mais revisitées dans un autre lieu ensuite, par l’artiste. elles prendront alors une forme légèrement différente. elles gardent parfois leur titre initial ou sont qualifiées de deuxième ou troisième version – ce qui est très courant dans la composition musicale -, sans doute parce qu’on ne sait pas comment faire avec ces contours ou que ceux-ci ne sont pas œuvre. il s’agirait donc de perdre ou de manquer certains aspects de la première pièce par rapport à la deuxième. ces éléments qui disparaissent ou sont reconstruits différemment pourraient être qualifiés de contours. leur importance esthétique ou poïétique pourrait être considérée comme moindre du fait qu’ils sont éphémères ou interchangeables au sein d’une même pièce. ce n’est pas le cas. je pense qu’ils sont intrinsèques à l’œuvre même s’ils ne sont plus visibles. si je prends l’exemple, devenant didactique il est vrai si je le cite à présent ici, de polished de bertrand lavier, l’une de mes préférées. pour cette pièce, il est évident que, non seulement les éléments disparus d’une interprétation à l’autre sont intrinsèques à l’œuvre puisque leur disparition était le sujet même de l’œuvre, pensée et assumée par l’auteur, mais de plus ils restent présents par leur transformation, modification et différence. ce changement est ici volontairement amené et présenté alors que dans les installations d’ernesto neto, par exemple, les limites physiques de l’œuvre sont sans cesse modifiées si une même pièce est réinstallée dans des espaces d’exposition différents. le nombre de billes remplissant les tissus suspendus ne seront jamais exactement les mêmes. l’artiste crée des sortes de variations ou bien ne pourrait exposer deux fois la même pièce. les contours seraient alors ici définis comme les limites physiques des œuvres, mais également les matériaux au nombre indéterminé – billes, tissus -.

si je regarde ce qu’il en est dans les œuvres liées aux formes originelles comme avec hon de niki de saint phalle ou leviathan, le travail de sculpture d’anish kapoor. ce dernier se nourrit d’une réflexion psychanalytique et spirituelle dans laquelle la notion de vide le préoccupe. d’une grande évidence, les formes qu’il crée font écho à des aspects de l’inconscient. comme niki de saint phalle, le concave et le convexe sont souvent présents dans son travail. hon est bien plus explicite et n’est en rien une métaphore dans la mesure où le spectateur entrait par le sexe-vagin à l’intérieur d’une éphémère et monumentale nana de trente mètres de longueur, allongée sur le sol, les jambes écartées. cette position évoquait l’accouchement. ces pièces de façon très différente sont des exemples d’œuvres monumentales dont l’installation est temporaire. les matériaux seront réutilisés, recyclés pour la réalisation d’autres œuvres.

les contours ici n’existent pas. l’évocation de ces pièces me sert de contre-exemple. le spectateur entre davantage dans l’œuvre que dans l’espace de l’œuvre ainsi que dans certaines pièces d’Ernesto Neto. à nouveau que lorsque le spectateur est invité à une expérience par l’œuvre et que son corps est engagé, la notion de contours est plus complexe à définir. les limites physiques de l’œuvre sont par contre très clairement indiquées, d’une part parce que nous entrons dans l’œuvre et, d’autre part parce que celle-ci sera détruite. les nouveaux réalistes m’ont beaucoup apporté dans leurs recherches artistiques, en intégrant la réalité dans l’art, ils ont même peut-être fait naître l’idée du contour.

(…)

[gm album=2]

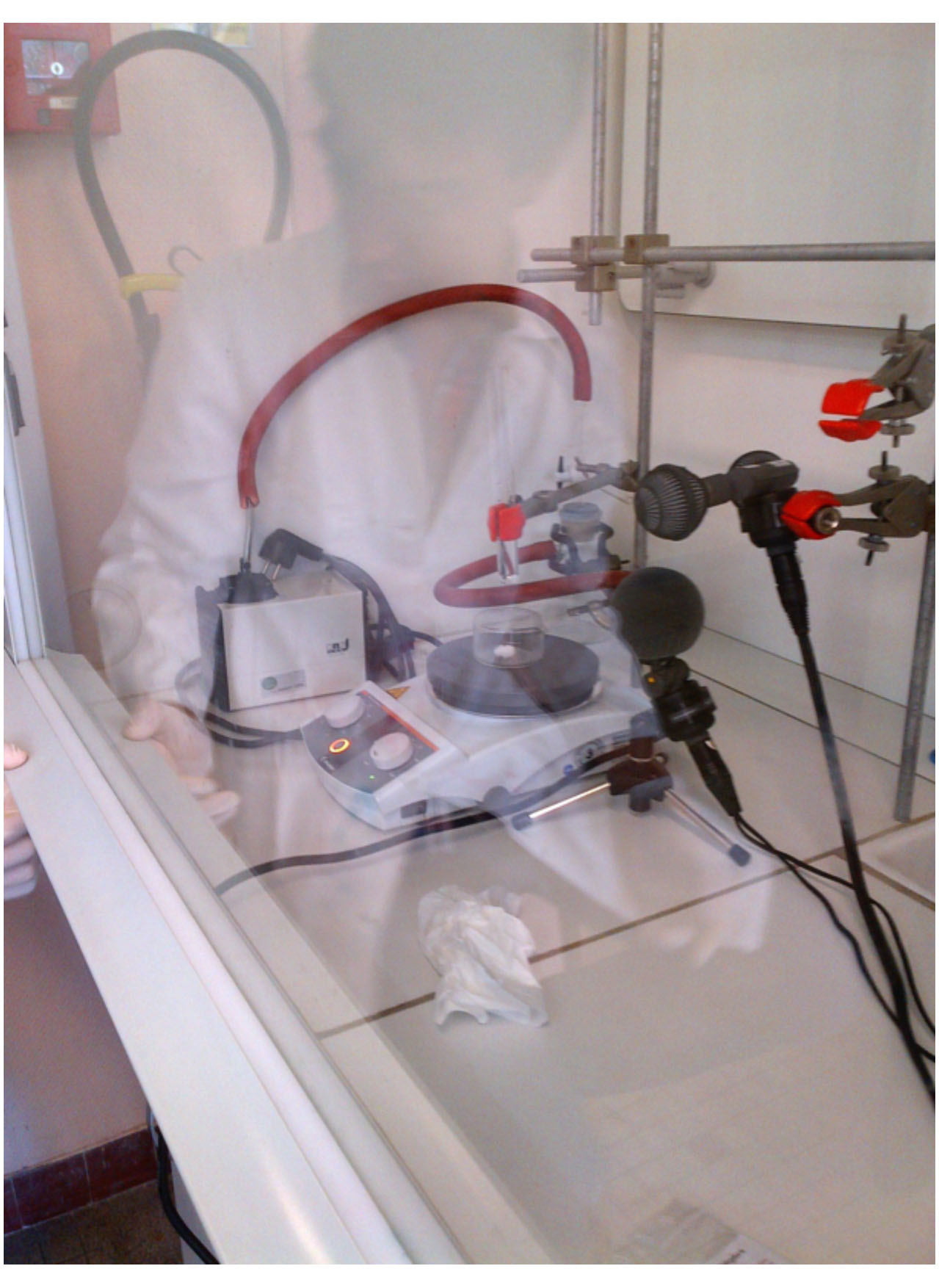

revêtement de la sculpture room 2010

galerie francois barnoud fourrure synthétique ruban dijon 1997

image due au hasard

mon animal préféré trop grand disgracieux mais puissant au pelage à motifs irréguliers

écran télévision image prise au 30ème entre deux publicités utilisée pour la réalisation d’une pièce murale 1989

blocs de bois laissés à la disposition des employés de la banque lors de l’exposition dites-moi ! dijon 1996

premier étage de la galerie claire burrus paris prolongation de l’exposition de sculptutres-sièges au rdc pour consultation d’articles et catalogues de rainer oldendorf dont un film était projeté au premier étage 1994

image due au hasard

exposition personnelle à l’abc confettis peinture acrylique au mur dijon 1994

images dues au hasard

image d’une toile cirée rouge utilisée pour la réalisation d’une pièce murale 1990

au sol confettis écrits (notes) par les employés de l’entreprise dont la salle d’exposition était située au rdc au mur photos d’identités des employés et participants à l’exposition